жҖ»еҶіиөӣз§ҜеҲҶжҰңпјҡе№ҝе·һзҜ®зҗғйҳҹд»Ҙ97еҲҶйўҶи·‘

жҖ»еҶіиөӣз§ҜеҲҶжҰңжңҖж–°еҮәзӮүпјҢе№ҝе·һзҜ®зҗғйҳҹд»Ҙ97еҲҶйўҶи·‘пјҢзһ¬й—ҙзӮ№зҮғдәҶеҹҺеёӮзҡ„жҝҖжғ…дёҺжңҹеҫ…гҖӮеӣһзңӢиҝҷдёҖиөӣеӯЈзҡ„иЎЁзҺ°пјҢе№ҝе·һйҳҹ并йқһдёҖи·ҜзўҫеҺӢпјҢиҖҢжҳҜз”ЁзЁіжүҺзЁіжү“дёҺе…ій”®ж—¶еҲ»зҡ„еҶ·йқҷжҠҠжҸЎпјҢйҖҗжӯҘз§ҜзҙҜиө·йўҶе…ҲдјҳеҠҝгҖӮиөӣеңәдёҠпјҢ他们既жңүйқ’е№ҙзҗғе‘ҳзҡ„йҖҹеәҰдёҺжҙ»еҠӣпјҢд№ҹжңүиҖҒе°Ҷзҡ„з»ҸйӘҢдёҺжІүзЁіпјҢж”»йҳІиҠӮеҘҸеҲҮжҚўжөҒз•…пјҢжҜҸдёҖж¬Ўеҝ«ж”»дёҺйҳІе®ҲеҸҚеҮ»йғҪиғҪзүөеҠЁзҗғиҝ·зҡ„еҝғи·ігҖӮ

зҗғйҳҹзҡ„еҗҺеңәз»„еҗҲеңЁдёүеҲҶзәҝеӨ–жһҒе…·еЁҒиғҒпјҢеҶ…зәҝеҲҷд»Ҙиә«дҪ“еҜ№жҠ—дёҺжҺ©жҠӨй…ҚеҗҲеҲ¶йҖ з©әй—ҙпјҢж•ҷз»ғзҡ„жҚўдәәзӯ–з•ҘдёҺжҲҳжңҜеёғзҪ®д№ҹеӨҡж¬ЎеңЁе…ій”®иҠӮеҘҸдёӯжҠўеҫ—е…ҲжңәгҖӮ

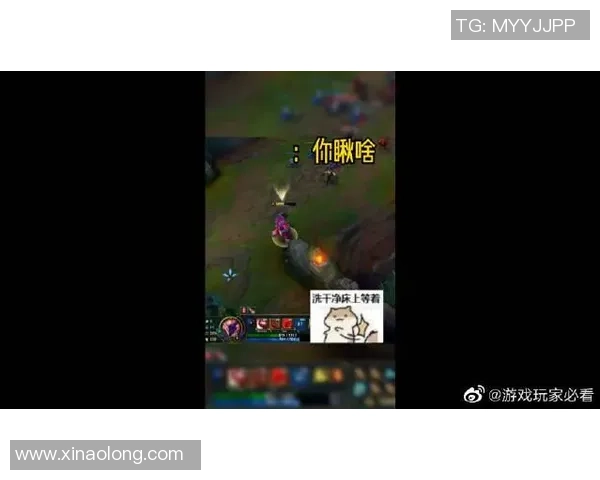

е…ій”®зҗғе‘ҳзҡ„дёӘдәәеҸ‘жҢҘжҳҜе№ҝе·һйҳҹзҷ»йЎ¶зҡ„ж ёеҝғеӣ зҙ гҖӮйҳҹеҶ…еҫ—еҲҶзҺӢеңЁз»қеўғдёӯж•ўжҠ•ж•ўжү“пјҢеҮ ж¬Ўе…ій”®зҗғзҡ„е‘ҪдёӯдёҚд»…ж”№еҸҳжҜ”еҲҶпјҢжӣҙжҸҗеҚҮдәҶе…Ёйҳҹзҡ„еЈ«ж°”пјӣз»„з»ҮеҗҺеҚ«еҲҷз”ЁзІҫеҮҶзҡ„и§ҶйҮҺе’Ңж—¶й—ҙж„ҹдёІиҒ”иө·иҝӣж”»пјҢеҠ©ж”»ж•°жҚ®дә®зңјеҚҙдёҚжҠўйЈҺеӨҙгҖӮйҳІе®Ҳз«Ҝзҡ„ж•°жҚ®е№¶йқһе”ҜдёҖиЎЎйҮҸж ҮеҮҶпјҢжӣҙеӨҡзҡ„жҳҜйҖҡиҝҮжӢјжҠўдёҺиҪ®иҪ¬е°ҶеҜ№жүӢзҡ„еҫ—еҲҶиҠӮеҘҸйҷҗеҲ¶еңЁеҸҜжҺ§иҢғеӣҙеҶ…гҖӮ

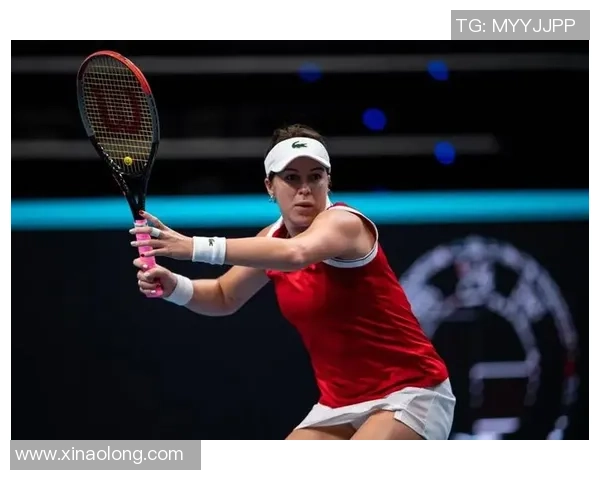

зҗғйҳҹзҡ„зІҫзҘһйқўиІҢд№ҹеҖјеҫ—дёҖжҸҗпјҡж— и®әдё»е®ўеңәпјҢзҗғе‘ҳе§Ӣз»ҲдҝқжҢҒдё“жіЁпјҢе…ій”®ж—¶еҲ»жІЎжңүж”ҫејғзҡ„ж°”иҙЁжҲҗдёә他们жңҖеӨ§зҡ„иҪҜе®һеҠӣгҖӮ

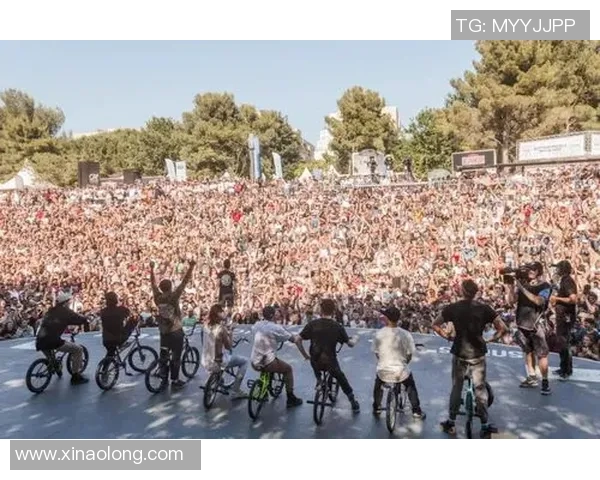

еҹҺеёӮдёҺзҗғиҝ·зҡ„зғӯжғ…жҳҜе№ҝе·һйҳҹдёҚеҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„ж”Ҝж’‘гҖӮдё»еңәзҡ„е‘җе–ҠеёёеёёжҲҗдёә第е…ӯдәәпјҢз»ҷзҗғе‘ҳйўқеӨ–зҡ„еҠЁеҠӣгҖӮе№ҙиҪ»зҗғиҝ·зҫӨдҪ“еңЁзӨҫдәӨеӘ’дҪ“дёҠиҮӘеҸ‘еҲ¶йҖ иҜқйўҳпјҢд»ҺиөӣеүҚйў„зғӯеҲ°иөӣеҗҺеӨҚзӣҳпјҢ他们еҸӮдёҺдәҶзҗғйҳҹжғ…з»Әзҡ„еҚҮйҷҚгҖӮе“ҒзүҢеҗҲдҪңдёҺе•Ҷдёҡиө„жәҗд№ҹйҡҸзқҖз§ҜеҲҶжҰңзҡ„ж”ҖеҚҮйҖҗжёҗиҒҡжӢўпјҢжӣҙеӨҡиөһеҠ©дёҺеӘ’дҪ“жӣқе…үдёәзҗғйҳҹжҸҗдҫӣдәҶжӣҙеӨ§зҡ„иҲһеҸ°гҖӮ

еҹҺеёӮе•ҶдёҡеңҲгҖҒйӨҗйҘ®дёҺж–ҮеҲӣдә§е“Ғеӣҙз»•зҗғйҳҹеұ•ејҖиҒ”еҠЁпјҢеҪўжҲҗдәҶиөӣеӯЈз»ҸжөҺдёҺж–ҮеҢ–еҸҢеҗ‘иөӢиғҪзҡ„иүҜжҖ§еҫӘзҺҜгҖӮ

еңЁз§ҜзҙҜйўҶе…ҲдјҳеҠҝзҡ„е№ҝе·һйҳҹ并没жңүжІүиҝ·дәҺзҹӯжңҹжҲҗз»©гҖӮ他们жӣҙжіЁйҮҚйҳөе®№ж·ұеәҰе»әи®ҫдёҺе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳзҡ„еҹ№е…»пјҢзЎ®дҝқеңЁжј«й•ҝиөӣеӯЈйҮҢжҢҒз»ӯиҫ“еҮәгҖӮйҳөдёӯеҮ дҪҚж–°з§ҖеңЁиҪ®жҚўж—¶й—ҙйҮҢиЎЁзҺ°еҮәиүІпјҢдёәзҗғйҳҹжіЁе…ҘдёҚеҸҜе°Ҹ觑зҡ„жҙ»еҠӣгҖӮжҖ»еҶіиөӣзҡ„иөӣзЁӢеҰӮеҗҢ马жӢүжқҫпјҢд»»дҪ•дёҖж”ҜйҳҹдјҚйғҪеҸҜиғҪеңЁе…ій”®иҠӮзӮ№зҠҜдёӢиҮҙе‘Ҫй”ҷиҜҜпјҢе№ҝе·һйҳҹзҡ„дёҚж–ӯиҮӘзңҒдёҺи°ғж•ҙпјҢжҳҜ他们иғҪзЁіеұ…з§ҜеҲҶжҰңйҰ–дҪҚзҡ„幕еҗҺз§ҳеҜҶгҖӮ

зҗғйҳҹеҰӮдҪ•еңЁеҺӢеҠӣд№ӢдёӢдҝқжҢҒзҠ¶жҖҒгҖҒеҰӮдҪ•з ҙи§Јй’ҲеҜ№жҖ§зҡ„йҳІе®ҲеёғзҪ®пјҢе°ҶеҶіе®ҡ他们иғҪеҗҰжҠҠ97еҲҶиҝҷдёӘж•°еӯ—иҪ¬еҢ–дёәжңҖз»Ҳзҡ„еҶ еҶӣиҚЈиҖҖгҖӮ

д»ҺжҲҳжңҜеұӮйқўзңӢпјҢе№ҝе·һзҜ®зҗғйҳҹзҡ„ж ёеҝғжү“жі•е…јйЎҫиҝӣж”»еӨҡж ·жҖ§дёҺйҳІе®Ҳйҹ§жҖ§гҖӮиҝӣж”»з«Ҝ他们并дёҚиҝҪжұӮеҚ•дёҖеҢ–ж•°жҚ®пјҢиҖҢжҳҜ讲究ж•ҲзҺҮдёҺиҠӮеҘҸж„ҹпјҡйҖҡиҝҮй«ҳдҪҚзӯ–йӣ·зҒ«з”өз«һappеҠЁгҖҒжҺ©жҠӨеҗҺжҺҸд»ҘеҸҠеҝ«йҖҹиҪ¬жҚўжқҘеҲӣйҖ з©әдҪҚжҠ•зҜ®жңәдјҡпјӣеҪ“еҜ№жүӢеҠ ејәеӨ–зәҝйҳІе®Ҳж—¶пјҢзҗғйҳҹиғҪеӨҹзҒөжҙ»еҲҮжҚўдёәеҶ…зәҝдҫөиўӯпјҢеҲ©з”ЁзҜ®дёӢзҡ„иә«дҪ“дјҳеҠҝеҲ¶йҖ дәҢж¬Ўиҝӣж”»гҖӮ

йҳІе®ҲдҪ“зі»ејәи°ғжҚўйҳІдёҺиЎҘдҪҚпјҢдёӘеҲ«е…ій”®зҗғе‘ҳеңЁдёҖеҜ№дёҖйҳІе®Ҳж—¶зҡ„еҺӢиҝ«жҖ§и®©еҜ№жүӢзҡ„иҝӣж”»йҖүйЎ№иў«иҝ«еҸ—йҷҗгҖӮж•ҷз»ғеӣўйҳҹеңЁеҪ•еғҸеҲҶжһҗдёҺж•°жҚ®ж”Ҝж’‘дёӢпјҢй’ҲеҜ№жҜҸдёҖдёӘеҜ№жүӢи®ҫи®Ўз»ҶиҮҙзҡ„жҜ”иөӣи®ЎеҲ’пјҢиҝҷз§ҚиөӣеүҚзҡ„е‘ЁеҜҶеҮҶеӨҮеңЁжҖ»еҶіиөӣзҡ„й«ҳејәеәҰеҜ№жҠ—дёӯжҳҫеҫ—е°ӨдёәйҮҚиҰҒгҖӮ

жҺҘдёӢжқҘеҮ еңәзЎ¬д»—е°ҶиҖғйӘҢе№ҝе·һйҳҹзҡ„еҝғжҖҒдёҺдҪ“иғҪз®ЎзҗҶгҖӮз§ҜеҲҶжҰңйўҶе…Ҳеӣә然д»ӨдәәжҢҜеҘӢпјҢдҪҶеҜ№жүӢд№ҹдјҡйӣҶдёӯзҒ«еҠӣеҲ¶е®ҡз ҙи§Јж–№жЎҲгҖӮеҰӮдҪ•еңЁејәејәеҜ№иҜқдёӯдҝқжҢҒзЁіе®ҡзҡ„жҠ•зҜ®е‘ҪдёӯзҺҮгҖҒйҷҚдҪҺеӨұиҜҜзҺҮд»ҘеҸҠжҸҗй«ҳзҪҡзҗғе‘ҪдёӯпјҢе°ҶзӣҙжҺҘеҪұе“ҚжҜ”иөӣиө°еҗ‘гҖӮиҪ®жҚўжқҝеҮізҗғе‘ҳзҡ„иЎЁзҺ°еҗҢж ·е…ій”®пјҢдёҖдёӘиғҪеңЁзҹӯж—¶й—ҙеҶ…жҸҗдҫӣж”»е®Ҳе№іиЎЎзҡ„жӣҝиЎҘеҫҖеҫҖиғҪеңЁе…ій”®иҠӮеҘҸдёҠж”№еҸҳжҜ”иөӣж јеұҖгҖӮ

зҗғйҳҹзҡ„еҢ»з–—дёҺдҪ“иғҪеӣўйҳҹд№ҹеңЁе№•еҗҺеҸ‘жҢҘдҪңз”ЁпјҢйҖҡиҝҮ科еӯҰи®ӯз»ғдёҺжҒўеӨҚжүӢж®өпјҢзЎ®дҝқдё»еҠӣзҗғе‘ҳеңЁиҝһз»ӯжҜ”иөӣдёӯдҝқжҢҒз«һжҠҖзҠ¶жҖҒгҖӮ

д»ҺеҝғзҗҶеұӮйқўи®ІпјҢйўҶи·‘еёҰжқҘеҸҢйҮҚеҺӢеҠӣпјҡж—ўжңүиў«иҝҪиө¶зҡ„з„Ұиҷ‘пјҢд№ҹжңүе®ҲжҠӨйўҶе…Ҳзҡ„иҙЈд»»ж„ҹгҖӮзҗғйҳҹйңҖиҰҒжҠҠиҝҷз§ҚеҺӢеҠӣиҪ¬еҢ–дёәеҠЁеҠӣпјҢ继з»ӯдҝқжҢҒж”»йҳІдёӨз«Ҝзҡ„дё“жіЁдёҺжү§иЎҢеҠӣгҖӮж•ҷз»ғеңЁжӣҙиЎЈе®ӨйҮҢзҡ„жҝҖеҠұгҖҒзҗғе‘ҳд№Ӣй—ҙзҡ„дә’зӣёдҝЎд»»дёҺй»ҳеҘ‘пјҢдјҡжҜ”еӨ–з•ҢиҲҶи®әжӣҙеҶіе®ҡжҲҗиҙҘгҖӮзҗғиҝ·зҡ„ж”ҜжҢҒд»Қе°ҶжҳҜйҮҚиҰҒжҺЁеҠӣпјҢжҜҸдёҖеЈ°е‘җе–ҠгҖҒжҜҸдёҖйқўж——еёңйғҪиғҪжҲҗдёәзҗғе‘ҳеҶІеҲәзҡ„зҮғж–ҷгҖӮ

зӨҫеҢәжҙ»еҠЁдёҺзҗғиҝ·дә’еҠЁд№ҹдёәзҗғйҳҹиҗҘйҖ дәҶиүҜеҘҪзҡ„зӨҫдјҡиҲҶи®әж°ӣеӣҙпјҢи®©еҹҺеёӮдёҺзҗғйҳҹзҡ„жғ…ж„ҹй“ҫжҺҘж„ҲеҸ‘зҙ§еҜҶгҖӮ

е•ҶдёҡдёҺеҹҺеёӮе“ҒзүҢеұӮйқўпјҢе№ҝе·һйҳҹзҡ„йўҶе…Ҳд№ҹеёҰжқҘдәҶеҸҜи§Ӯзҡ„жәўд»·ж•Ҳеә”гҖӮдё»еңәзҘЁжҲҝгҖҒе‘Ёиҫ№е•Ҷе“ҒгҖҒиөһеҠ©жӣқе…үйғҪдјҡиҺ·еҫ—жҸҗеҚҮпјҢиҝҷеҸҚиҝҮжқҘеҸҲдёәзҗғйҳҹжҠ•е…Ҙжӣҙдё“дёҡзҡ„и®ӯз»ғиө„жәҗе’Ңйқ’и®ӯдҪ“зі»жҸҗдҫӣиө„йҮ‘ж”ҜжҢҒгҖӮзңјдёӢпјҢзҗғйҳҹеә”жҠҠеҪ“дёӢзҡ„иҚЈиӘүиҪ¬еҢ–дёәй•ҝжңҹе»әи®ҫзҡ„иө„жң¬пјҢзЁіжӯҘжҺЁиҝӣйқ’и®ӯгҖҒзҗғиҝ·иҝҗиҗҘдёҺе“ҒзүҢдј ж’ӯгҖӮеҜ№дәҺзҗғиҝ·иҖҢиЁҖпјҢзҺ°еңЁжҳҜдҝқжҢҒзғӯжғ…гҖҒзҗҶжҖ§зңӢеҫ…иөӣеӯЈиө°еҠҝзҡ„еҘҪж—¶жңәпјҡ继з»ӯж”ҜжҢҒзҗғйҳҹгҖҒеҸӮдёҺиөӣдәӢдә’еҠЁпјҢеҗҢж—¶д№ҹз”Ёжү№еҲӨжҖ§зңје…үзӣ‘зқЈдҝұд№җйғЁзҡ„й•ҝиҝңеҸ‘еұ•гҖӮ

з»јеҗҲжқҘзңӢпјҢе№ҝе·һзҜ®зҗғйҳҹд»Ҙ97еҲҶйўҶ跑并йқһеҒ¶з„¶пјҢиҖҢжҳҜжҲҳжңҜжү§иЎҢгҖҒзҗғе‘ҳжӢ…еҪ“гҖҒж•ҷз»ғжҷәж…§дёҺеҹҺеёӮж”ҜжҢҒе…ұеҗҢдҪңз”Ёзҡ„з»“жһңгҖӮжңӘжқҘйҒ“и·Ҝд»ҚжңүжҢ‘жҲҳпјҢдҪҶиҝҷж”Ҝзҗғйҳҹе·Із»Ҹеұ•зӨәеҮәеҶІеҮ»жңҖй«ҳиҚЈиӘүзҡ„жҪңеҠӣгҖӮи®©жҲ‘们继з»ӯе…іжіЁжҜҸдёҖеңәжҜ”иөӣпјҢз”Ёдё“дёҡзҡ„зӣ®е…үе’ҢиөӨиҜҡзҡ„зғӯжғ…пјҢи§ҒиҜҒе№ҝе·һйҳҹиғҪеҗҰжҠҠз§ҜеҲҶжҰңйўҶи·‘зҡ„еҠҝеӨҙ延з»ӯеҲ°жҚ§иө·еұһдәҺ他们зҡ„еҶ еҶӣеҘ–жқҜгҖӮ