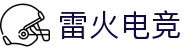

зҜ®зҗғжҲҳжңҜпјҡжӯҰжұүзҜ®зҗғйҳҹзҡ„иҪ¬жҚўдҪ“зі»

еңЁзҺ°д»ЈзҜ®зҗғжҜ”иөӣдёӯпјҢеҝ«йҖҹеҸҚеҮ»е’ҢиҪ¬жҚўиҝӣж”»е·Із»ҸжҲҗдёәдәҶеҶіе®ҡиғңиҙҹзҡ„йҮҚиҰҒеӣ зҙ д№ӢдёҖгҖӮжӯҰжұүзҜ®зҗғйҳҹдҪңдёәдёҖж”ҜдёҚж–ӯеҙӣиө·зҡ„зҗғйҳҹпјҢиҝ‘е№ҙжқҘеңЁжҜ”иөӣдёӯйҮҮз”ЁдәҶзӢ¬е…·зү№иүІзҡ„иҪ¬жҚўдҪ“зі»пјҢиҝҷдёҖжҲҳжңҜдёә他们зҡ„иғңеҲ©еҘ е®ҡдәҶеқҡе®һзҡ„еҹәзЎҖгҖӮйҖҡиҝҮзҒөжҙ»еӨҡеҸҳзҡ„иҪ¬жҚўиҝӣж”»пјҢжӯҰжұүйҳҹдёҚд»…жҸҗеҚҮдәҶжҜ”иөӣиҠӮеҘҸпјҢд№ҹиғҪеңЁзһ¬жҒҜдёҮеҸҳзҡ„еңәдёҠпјҢжңҖеӨ§еҢ–ең°еҸ‘жҢҘзҗғе‘ҳзҡ„дјҳеҠҝгҖӮ

иҪ¬жҚўдҪ“зі»зҡ„ж ёеҝғзҗҶеҝө

жӯҰжұүзҜ®зҗғйҳҹзҡ„иҪ¬жҚўдҪ“зі»пјҢжңҖж ёеҝғзҡ„зҗҶеҝөе°ұжҳҜвҖңйҖҹеәҰдёҺз©әй—ҙзҡ„жҺ§еҲ¶вҖқгҖӮеңЁж”»йҳІиҪ¬жҚўж—¶пјҢзҗғйҳҹйҖҡиҝҮзІҫеҮҶзҡ„дј зҗғе’Ңеҝ«йҖҹзҡ„移еҠЁпјҢдёҚд»…иғҪеӨҹиҝ…йҖҹе®ҢжҲҗеҸҚеҮ»пјҢиҝҳиғҪжңүж•Ҳең°жӢүејҖеҜ№ж–№зҡ„йҳІзәҝпјҢеҲӣйҖ жӣҙжңүеҲ©зҡ„иҝӣж”»з©әй—ҙгҖӮиҪ¬жҚўиҝӣж”»зҡ„жҲҗеҠҹдёҺеҗҰпјҢеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠеҸ–еҶідәҺзҗғе‘ҳеңЁж”»йҳІиҪ¬жҚўж—¶зҡ„й»ҳеҘ‘е’ҢеӣўйҳҹеҚҸдҪңиғҪеҠӣгҖӮ

еҝ«йҖҹеҸҚеҮ»зҡ„е…ій”®еӣ зҙ

жӯҰжұүзҜ®зҗғйҳҹиғҪеӨҹеңЁдј—еӨҡејәйҳҹдёӯи„ұйў–иҖҢеҮәпјҢеҫ—зӣҠдәҺ他们еҜ№еҝ«йҖҹеҸҚеҮ»зҡ„зІҫеҮҶжү§иЎҢгҖӮеңЁж”»йҳІиҪ¬жҚўиҝҮзЁӢдёӯпјҢзҗғе‘ҳ们具еӨҮеҫҲејәзҡ„ж•Ҹй”җеәҰе’Ңжү§иЎҢеҠӣпјҢиғҪеӨҹеңЁзһ¬й—ҙеҲӨж–ӯеұҖеҠҝпјҢиҝ…йҖҹеҒҡеҮәеҸҚеә”гҖӮжҜҸеҪ“йҳІе®Ҳж–№иҝӣж”»еӨұиҙҘпјҢжӯҰжұүйҳҹжҖ»жҳҜ第дёҖж—¶й—ҙеұ•ејҖеҸҚеҮ»пјҢеҫҖеҫҖиғҪеңЁеҜ№ж–№е°ҡжңӘе®Ңе…ЁеёғзҪ®еҘҪйҳІзәҝж—¶пјҢиҝ…йҖҹе®ҢжҲҗеҫ—еҲҶгҖӮ

еҜ№дәҺжӯҰжұүйҳҹжқҘиҜҙпјҢиҪ¬жҚўиҝӣ攻并дёҚд»…д»…жҳҜи·‘еҫ—еҝ«гҖҒжҠ•еҫ—еҮҶзҡ„й—®йўҳпјҢжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜеңЁиҝӣж”»дёӯеҲ©з”ЁеҘҪжҜҸдёҖеҜёз©әй—ҙпјҢеҲ¶йҖ еҮәжңҖжңүеҲ©зҡ„иҝӣж”»еұҖйқўгҖӮзҗғйҳҹйҖҡиҝҮйў‘з№Ғзҡ„и·‘еҠЁгҖҒж— зҗғжҺ©жҠӨзӯүжүӢж®өпјҢдёҚж–ӯж’•иЈӮеҜ№ж–№йҳІзәҝпјҢд»ҺиҖҢдёәиҮӘе·ұеҲӣйҖ жӣҙеӨҡзҡ„жҠ•зҜ®жңәдјҡгҖӮ

зҗғе‘ҳзҡ„дёӘдәәиғҪеҠӣдёҺеӣўйҳҹеҚҸдҪң

иҰҒжғіжү§иЎҢеҘҪиҪ¬жҚўдҪ“зі»пјҢзҗғе‘ҳзҡ„дёӘдәәиғҪеҠӣиҮіе…ійҮҚиҰҒгҖӮжӯҰжұүйҳҹзҡ„зҗғе‘ҳ们具еӨҮйқһеёёејәзҡ„еҹәжң¬еҠҹпјҢж— и®әжҳҜдј зҗғгҖҒжҠ•зҜ®иҝҳжҳҜйҳІе®ҲпјҢйғҪиғҪеңЁй«ҳејәеәҰзҡ„жҜ”иөӣдёӯдҝқжҢҒзЁіе®ҡзҡ„еҸ‘жҢҘгҖӮиҖҢжӣҙдёәйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜпјҢзҗғйҳҹејәи°ғеӣўйҳҹзҡ„й…ҚеҗҲпјҢзү№еҲ«жҳҜеңЁиҪ¬жҚўиҝӣж”»ж—¶пјҢзҗғе‘ҳд№Ӣй—ҙзҡ„й»ҳеҘ‘дёҺй…ҚеҗҲпјҢеҫҖеҫҖжҳҜжҲҗеҠҹдёҺеӨұиҙҘзҡ„еҲҶж°ҙеІӯгҖӮ

жҜ”еҰӮпјҢжӯҰжұүйҳҹзҡ„жҺ§зҗғеҗҺеҚ«еёёеёёеңЁйҳІе®Ҳж–№иҝӣж”»еҮәзҺ°еӨұиҜҜеҗҺпјҢ第дёҖж—¶й—ҙеҗҜеҠЁиҝӣж”»пјҢ并且иҝ…йҖҹе°Ҷзҗғдј з»ҷжңҖжңүеЁҒиғҒзҡ„иҝӣж”»зҗғе‘ҳгҖӮиҖҢиҫ№й”Ӣзҗғе‘ҳеҲҷе–„дәҺеҲ©з”ЁиҮӘе·ұзҡ„йҖҹеәҰе’ҢзҒөжҙ»жҖ§пјҢеҝ«йҖҹзӘҒз ҙиҮіеҜ№ж–№зҜ®дёӢпјҢжҲ–жҳҜеңЁеӨ–еӣҙеҒҡеҘҪз©әдҪҚжҺҘзҗғзҡ„еҮҶеӨҮгҖӮиҝҷз§ҚдёӘдәәиғҪеҠӣдёҺеӣўйҳҹеҚҸдҪңзҡ„з»“еҗҲпјҢдҪҝеҫ—жӯҰжұүйҳҹзҡ„иҪ¬жҚўдҪ“зі»еңЁжү§иЎҢж—¶еҰӮиЎҢдә‘жөҒж°ҙпјҢзҠ№еҰӮдёҖеҸ°зІҫеҜҶзҡ„жңәеҷЁпјҢж—¶еҲ»еҮҶеӨҮжҚ•жҚүжңәдјҡпјҢжү“еҮ»еҜ№жүӢгҖӮ

иҪ¬жҚўиҝӣж”»зҡ„жҲҳжңҜеҸҳеҢ–

иҷҪ然жӯҰжұүзҜ®зҗғйҳҹзҡ„иҪ¬жҚўдҪ“зі»д»Ҙеҝ«йҖҹеҸҚеҮ»дёәдё»пјҢдҪҶ他们еңЁе…·дҪ“еә”з”Ёдёӯд№ҹеёёеёёж №жҚ®дёҚеҗҢзҡ„еҜ№жүӢдёҺжҜ”иөӣзҺҜеўғиҝӣиЎҢжҲҳжңҜеҸҳеҢ–гҖӮдҫӢеҰӮпјҢеҪ“йқўеҜ№ејәжӮҚзҡ„йҳІе®Ҳзҗғйҳҹж—¶пјҢжӯҰжұүйҳҹдјҡйҮҮеҸ–жӣҙдёәзҒөжҙ»зҡ„зҗғе‘ҳи·‘еҠЁзӯ–з•ҘпјҢеҲ©з”Ёйў‘з№Ғзҡ„жҚўдҪҚе’Ңз©әеҲҮпјҢдёҚж–ӯеҲ¶йҖ й”ҷдҪҚжңәдјҡгҖӮиҖҢеңЁйҒҮеҲ°йҳІе®Ҳиҫғејұзҡ„еҜ№жүӢж—¶пјҢ他们еҲҷжӣҙеҠ жіЁйҮҚйҖҹеәҰпјҢйҖҡиҝҮеҝ«йҖҹжҺЁиҝӣ并еңЁз©әдҪҚеҢәеҹҹиҝӣиЎҢжҠ•зҜ®пјҢжқҘеҝ«йҖҹз§ҜзҙҜжҜ”еҲҶгҖӮ

жӯҰжұүйҳҹиҝҳжіЁйҮҚеңЁиҪ¬жҚўиҝҮзЁӢдёӯиһҚе…ҘеӨҡз§ҚжҲҳжңҜе…ғзҙ пјҢеҰӮеҝ«ж”»дёӯзҡ„жҢЎжӢҶй…ҚеҗҲгҖҒдёүеҲҶзҗғзҡ„еҝ«йҖҹеҮәжүӢзӯүпјҢиҝҷдәӣжҲҳжңҜзҡ„еӨҡж ·еҢ–пјҢдҪҝеҫ—зҗғйҳҹеңЁиҪ¬жҚўдҪ“зі»дёӯжӣҙеҠ еҜҢжңүеҸҳеҢ–пјҢиғҪеӨҹжңүж•Ҳеә”еҜ№дёҚеҗҢзҡ„йҳІе®Ҳзӯ–з•ҘгҖӮ

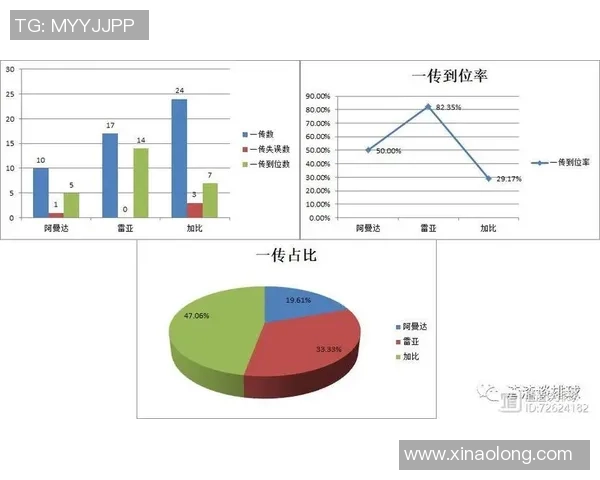

иҪ¬жҚўдҪ“зі»дёӯзҡ„йҳІе®ҲиҪ¬ж”» еңЁжӯҰжұүзҜ®зҗғйҳҹзҡ„иҪ¬жҚўдҪ“зі»дёӯпјҢйҳІе®ҲиҪ¬ж”»жҳҜдёҖдёӘе…ій”®зҺҜиҠӮгҖӮеҝ«йҖҹеҸҚеҮ»зҡ„жңүж•Ҳжү§иЎҢпјҢеҫҖеҫҖйңҖиҰҒзҗғйҳҹеңЁйҳІе®Ҳз«Ҝзҡ„й«ҳж•ҲиЎЁзҺ°гҖӮжӯҰжұүйҳҹеңЁйҳІе®Ҳз«Ҝзҡ„зӯ–з•Ҙйқһеёёжё…жҷ°пјҡеңЁеҜ№ж–№иҝӣж”»ж—¶пјҢйӣ·зҒ«з”өз«һеңЁзәҝжҠ•жіЁзҗғйҳҹжіЁйҮҚй«ҳејәеәҰзҡ„еҺӢиҝ«йҳІе®ҲпјҢзү№еҲ«жҳҜеңЁеҜ№ж–№иҝӣж”»иҪ¬жҚўж—¶пјҢжӯҰжұүйҳҹзҡ„зҗғе‘ҳжҖ»жҳҜе°ҪеҸҜиғҪең°йҷҗеҲ¶еҜ№ж–№зҡ„еҸҚеҮ»йҖҹеәҰгҖӮйҖҡиҝҮз§ҜжһҒжҠўж–ӯгҖҒжӢјжҠўзҜ®жқҝе’Ңеҝ«йҖҹеӣһйҳІпјҢжӯҰжұүйҳҹиғҪеӨҹиҝ…йҖҹе°ҶжҜ”иөӣиҠӮеҘҸеёҰе…ҘиҮӘе·ұзҡ„жҺ§еҲ¶иҢғеӣҙгҖӮ

еҪ“зҗғйҳҹжҲҗеҠҹжҠўеҲ°зҜ®жқҝжҲ–йҖ жҲҗеҜ№ж–№еӨұиҜҜж—¶пјҢеҝ«йҖҹзҡ„иҪ¬йҳІдёәж”»е°ұжҲҗдёәдәҶжӯҰжұүйҳҹзҡ„дёҖйЎ№ејәйЎ№гҖӮзҗғйҳҹзҡ„еҶ…зәҝзҗғе‘ҳе’ҢеӨ–зәҝзҗғе‘ҳйғҪдјҡиҝ…йҖҹеұ•ејҖи·‘дҪҚпјҢзЎ®дҝқеңЁжңҖзҹӯзҡ„ж—¶й—ҙеҶ…еҪўжҲҗиҝӣж”»еұҖйқўгҖӮеңЁиҝҷдёҖиҝҮзЁӢдёӯпјҢзҗғе‘ҳзҡ„иә«дҪ“зҙ иҙЁе’ҢиҖҗеҠӣиө·еҲ°дәҶеҶіе®ҡжҖ§дҪңз”ЁпјҢзү№еҲ«жҳҜиҝҗеҠЁиғҪеҠӣеҮәиүІзҡ„зҗғе‘ҳпјҢиғҪеӨҹйҖҡиҝҮиҮӘе·ұзҡ„зҲҶеҸ‘еҠӣпјҢдёәзҗғйҳҹжҸҗдҫӣжӣҙеӨҡзҡ„иҪ¬жҚўиҝӣж”»жңәдјҡгҖӮ

ж•ҷз»ғеӣўйҳҹзҡ„жҲҳжңҜеёғеұҖ

жӯҰжұүзҜ®зҗғйҳҹзҡ„иҪ¬жҚўдҪ“зі»дёҚд»…д»…жҳҜзҗғе‘ҳзҡ„дёӘдәәиғҪеҠӣдҪ“зҺ°пјҢжӣҙжҳҜж•ҷз»ғеӣўйҳҹжҲҳз•ҘеёғеұҖзҡ„жҲҗжһңгҖӮдё»ж•ҷз»ғж·ұзҹҘпјҢеҚ•зәҜдҫқйқ зҗғе‘ҳзҡ„дёӘдәәиғҪеҠӣдёҚи¶ід»ҘеңЁжҝҖзғҲзҡ„жҜ”иөӣдёӯеҸ–еҫ—дјҳеҠҝпјҢеӣ жӯӨпјҢ他们йқһеёёжіЁйҮҚеӣўйҳҹй…ҚеҗҲе’ҢжҲҳжңҜзҡ„еӨҡж ·жҖ§гҖӮж•ҷз»ғеӣўйҳҹзҡ„жҲҳжңҜе®үжҺ’пјҢдҪҝеҫ—жӯҰжұүйҳҹиғҪеӨҹеңЁиҪ¬жҚўиҝӣж”»ж—¶пјҢдёҚд»…дҝқжҢҒй«ҳж•ҲзҺҮпјҢиҝҳиғҪж №жҚ®жҜ”иөӣдёӯзҡ„еҸҳеҢ–еҒҡеҮәзҒөжҙ»и°ғж•ҙгҖӮ

зү№еҲ«жҳҜеңЁжҜ”иөӣзҡ„е…ій”®ж—¶еҲ»пјҢжӯҰжұүйҳҹзҡ„ж•ҷз»ғжҖ»иғҪеӨҹеҸҠж—¶и°ғж•ҙиҝӣж”»зӯ–з•ҘпјҢж №жҚ®еҜ№жүӢзҡ„йҳІе®ҲеҸҳеҢ–пјҢи°ғж•ҙиҪ¬жҚўиҝӣж”»зҡ„иҠӮеҘҸе’Ңж–№ејҸгҖӮиҝҷз§ҚзҒөжҙ»зҡ„жҲҳжңҜеёғзҪ®пјҢдҪҝеҫ—зҗғйҳҹеңЁеҜ№жҠ—ејәж•Ңж—¶пјҢеёёеёёиғҪеӨҹжүҫеҲ°еҜ№ж–№йҳІе®Ҳзҡ„жјҸжҙһпјҢ并иҝ…йҖҹеҠ д»ҘеҲ©з”ЁпјҢеҸ–еҫ—йўҶе…ҲдјҳеҠҝгҖӮ

жңӘжқҘзҡ„еұ•жңӣдёҺжҢ‘жҲҳ

е°Ҫз®ЎжӯҰжұүзҜ®зҗғйҳҹзҡ„иҪ¬жҚўдҪ“зі»е·Із»ҸеҸ–еҫ—дәҶжҳҫи‘—жҲҗж•ҲпјҢдҪҶеңЁжңӘжқҘзҡ„жҜ”иөӣдёӯпјҢ他们д»ҚйқўдёҙзқҖдёҖдәӣжҢ‘жҲҳгҖӮйҡҸзқҖжӣҙеӨҡзҗғйҳҹејҖе§ӢжіЁйҮҚеҸҚеҮ»жҲҳжңҜпјҢжӯҰжұүйҳҹеҝ…йЎ»дёҚж–ӯе®Ңе–„иҮӘе·ұзҡ„жҲҳжңҜдҪ“зі»пјҢд»Ҙеә”еҜ№ж—ҘзӣҠжҝҖзғҲзҡ„з«һдәүзҺҜеўғгҖӮ

жңӘжқҘпјҢжӯҰжұүйҳҹеҸҜиғҪдјҡжӣҙеӨҡең°еј•е…ҘзҺ°д»ЈзҜ®зҗғжҲҳжңҜдёӯзҡ„ж–°зҗҶеҝөпјҢеҰӮз©әй—ҙеҺӢеҲ¶гҖҒж— зҗғи·‘еҠЁзӯүпјҢд»ҘдҪҝиҮӘе·ұзҡ„иҪ¬жҚўдҪ“зі»жӣҙеҠ з«ӢдҪ“е’ҢеӨҚжқӮгҖӮйҡҸзқҖзҗғе‘ҳдёӘдәәиғҪеҠӣзҡ„жҸҗеҚҮе’ҢжҲҳжңҜжј”еҸҳпјҢжӯҰжұүзҜ®зҗғйҳҹзҡ„иҪ¬жҚўиҝӣж”»д№ҹе°ҶйҖҗжӯҘи¶Ӣеҗ‘жҲҗзҶҹпјҢжҲҗдёәе…¶д»–зҗғйҳҹеӯҰд№ е’ҢжЁЎд»ҝзҡ„жҰңж ·гҖӮ

жҖ»з»“иҖҢиЁҖпјҢжӯҰжұүзҜ®зҗғйҳҹзҡ„иҪ¬жҚўдҪ“зі»жҳҜдёҖйЎ№йқһеёёжҲҗеҠҹзҡ„жҲҳжңҜпјҢе®ғдёҚд»…дҫқиө–дәҺзҗғе‘ҳзҡ„дёӘдәәиғҪеҠӣпјҢиҝҳејәи°ғеӣўйҳҹзҡ„еҚҸдҪңдёҺй«ҳж•Ҳжү§иЎҢгҖӮйҡҸзқҖзҗғйҳҹеңЁжҲҳжңҜдёҠзҡ„дёҚж–ӯеҲӣж–°е’ҢдјҳеҢ–пјҢжӯҰжұүзҜ®зҗғйҳҹзҡ„иҪ¬жҚўдҪ“зі»е°ҶеңЁжңӘжқҘзҡ„жҜ”иөӣдёӯ继з»ӯеҸ‘жҢҘйҮҚиҰҒдҪңз”ЁпјҢеё®еҠ©д»–们еңЁз«һдәүжҝҖзғҲзҡ„иҒ”иөӣдёӯз«ӢдәҺдёҚиҙҘд№Ӣең°гҖӮ